Header text

法学部交換留学情報

留学の準備・計画

留学を決めるまで

- 留学の目的

- 留学後の自分の姿進路

- 就職・大学院

- 今自分に足りないものとは?

- 語学力及び国際感覚の向上

- 海外の大学で学びたい法体系・分野・制度・文化など

- 留学先の国、地域の魅力•留学期間

情報収集

- その国の情報(治安、生活環境、物価、歴史や文化、政治情勢など)

- 大学の情報(手続き方法、必要な語学能力、提供される科目、留学経費など)(現地大学の状況により毎年更新されるため、応募者本人が公式ホームページで確認すること)

- 話を聞いてみよう(留学経験者の先輩、学生係窓口、留学担当の先生、その国からの留学生など

派遣条件の確認

- 認められる英語テスト確認

- 英語スコアの準備

- 成績管理

- 推薦書の要否

- 奨学金・経費の準備

- 留学中・後のプラン

申し込み

- 各大学の推薦締め切り6週間前(長期休暇を除く)まで、随時学務課法学部担当にて申請

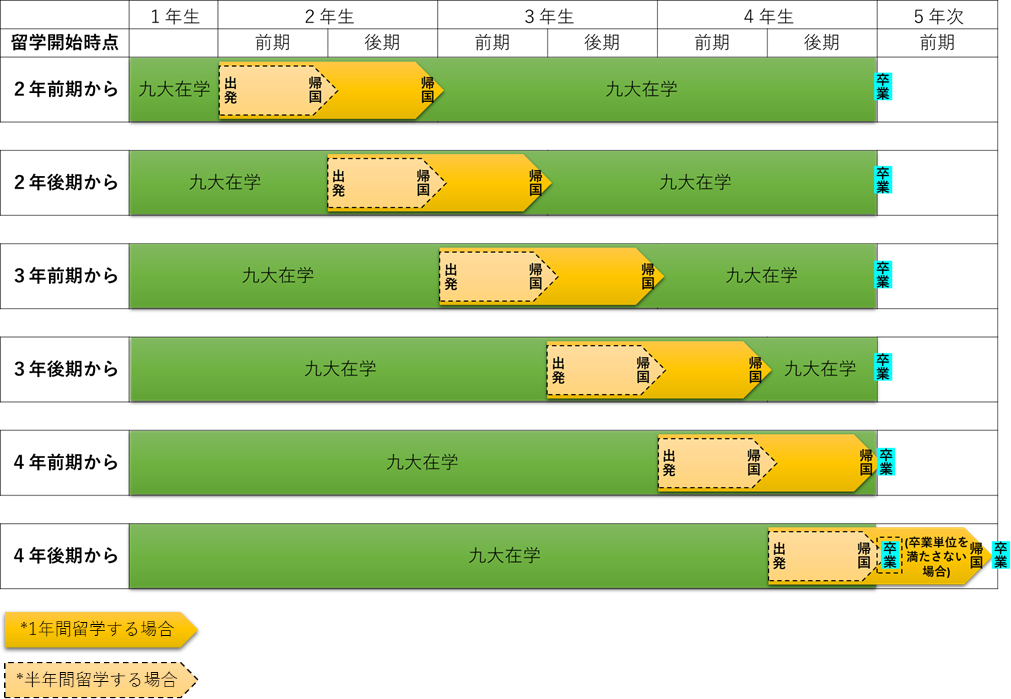

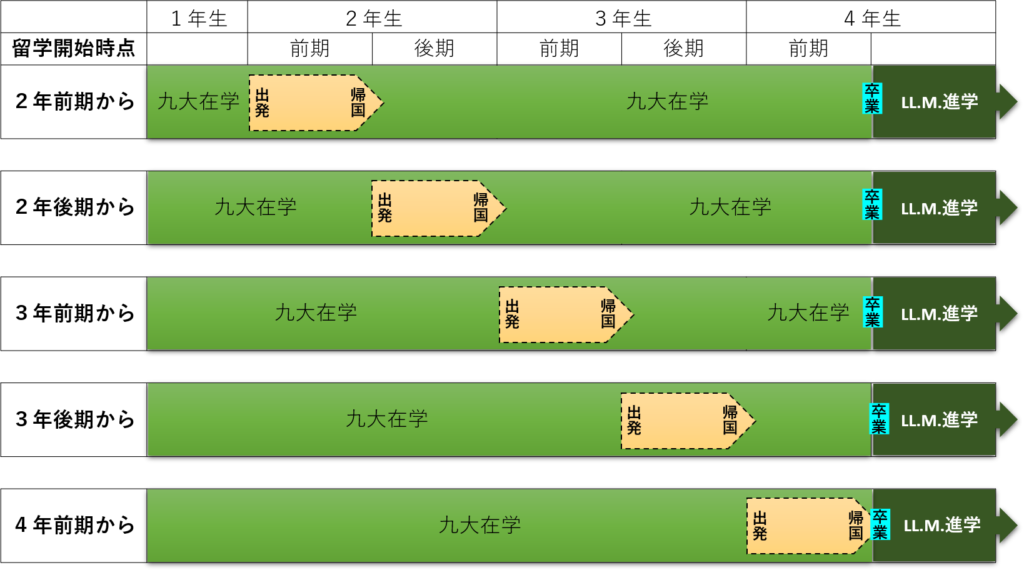

プランマップ

一般卒業ケース

早期卒業(GV プログラム)ケース

部局間交流協定校別留学情報一覧

| 国名 | 大学・学部 | 学期 | 推奨期限 | 応募資格 | 英語で学ぶ授業の有無 | 現地語学学習可否 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中国 | 華東政法大学 | 秋学期:9月-12月 春学期:3月-6月 | 秋学期:5月初 春学期:11月初 | 情報なし | 情報なし | 中国語学習可 | |

| 浙江大学・光華法学院 | 秋学期:9月-11月 冬学期:11月-1月 春学期:2月-4月 夏学期:4月-6月 | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |||

| 台湾 | 国立台湾大学・法律学院 | 秋学期:9月初-1月中 春学期:2月中-6月末 | 秋学期:3月末 春学期:10月中 | CEFR: B1以上 | 有 | 中国語学習可 | 九大での在籍1年以上 |

| モンゴル | モンゴル国立大学・法学部 | 秋学期:5月初-7月末 春学期:10月初-12月末 | 情報なし | GPA 2.5/4.0 以上 | 情報なし | モンゴル語学習可 | 応募フォーム作成 |

| オランダ | ティルブルフ大学・法学部 | 秋学期:8月末-1月中 春学期:1月末-6月中 | 秋学期:5月初 春学期:10月初 | PBT: 550, CBT: 213, iBT: 80以上 IELTS: 6.0 (各パート5.5以上) Cambridge: First, Advanced, or Proficiency CEFR: B2 | 有・リスト | オランダ語学習可 | 交換留学情報 「Global_Law」コースの授業を受けるためにはGPA3.0以上、モチベーションレターの提出が必要。 |

| アイスランド | レイキャヴィーク大学・法学部 | 秋学期:8月-12月 春学期:1月-5月 | 秋学期:4月末 春学期:9月末 | GPA: 6.5/10.0以上 PBT: 577, iBT: 91以上 IELTS: 6.5以上 | 有・リスト | アイスランド語学習可 | |

| フランス | ボルドー政治学院 | 秋学期:9月初-12月中 春学期:1月初-5月中 | 秋学期:5月初中 春学期:10月初中 | CEFR: B2レベル以上 IELTS: 6.0以上 & French: B1 | 有・リスト | フランス語学習可 | 5年制グランゼコール |

| ドイツ | ハノーファー大学・法学部 | 冬学期:10月初-1月末 夏学期:4月初-7月末 | 冬学期:4月末 夏学期:10月末 | CEFR: B1/B2レベル以上 | 有・リスト | ドイツ語学習可 | 学部3年生以上 |

| ブツェリウス・法科大学院 | 秋学期:9月初-12月中 | 秋学期:4月初 | iBT: 90以上 IELTS: 7.0以上 | 有・リスト | ドイツ語学習可 | 学部3年生以上 | |

| ボン大学・法学部 | 冬学期:10月-2月 夏学期:4月-7月 | 冬学期:4月中 夏学期:10月中 | GOETHE-ZERTIFIKAT A1 | 有・リスト | ドイツ語学習可 | ドイツ語A1レベル必要 | |

| ミュンスター大学・法学部 | 冬学期:10月初-2月初 夏学期:4月初-7月末 | 冬学期:4月1日 夏学期:10月1日 | CEFR: B2レベル以上 IELTS: 6.0以上 | 有 | ドイツ語学習可 | ||

| フィンランド | トゥルク大学・法学部 | 秋学期:9月初-12月末 春学期:1月初-5月末 | 秋学期:4月初 春学期:10月初 | CEFR: B2レベル以上 ITP: 54-63(L), 53-63(W), 56-62(R) iBT: 72 以上 IELTS: 6.0以上 PTE: 62 以上 TOEIC: 785以上 | 有・リスト | フィンランド語学習可 | |

| ベルギー | レウヴェンカトリック大学・法学部 | 秋学期:9月-1月 春学期:2月-7月 (2022年2月7日学期開始) | 秋学期:3月末 春学期:9月初 | CEFR: B1/B2レベル以上 PBT: 600以上 CBT: 250以上 iBT: 100以上 IELTS: 7.0以上 Cambridge: Advanced 以上 | 有・リスト | オランダ語学習可 | マスターレベル法学コースのみ提供(ガイドラインページ) |

| ブラジル | FGVロースクールサンパウロ校 | 秋学期:8月~12月 春学期:2月~6月 | 秋学期: 4月30日 春学期:10月31日 | iBT: 95以上 | 有 | ポルトガル語学習可 | |

| カナダ | ビクトリア大学・法学部 | 秋学期:9月~12月 春学期:1月~4月 | 5月1日 (申請後、履修登録は6月半ばまで) | 情報なし | 有 | ||

| メキシコ | メキシコ自治工科大学 (ITAM) | 秋学期:8月~12月 春学期:2月~6月 | 秋学期:5月中 春学期:10月中 | iBT: 90以上, IELTS: 7.0以上 | 有 | スペイン語学習可 | トライメスターの場合、推薦期限は、 ▪1月~3月:10月中 ▪4月~6月:2月初 ▪7月~9月:5月初 ▪10月~12月:5月中 |

| スウェーデン | ストックホルム大学・法学部 | 秋学期:8月末~1月中 春学期:1月中~6月初 | 秋学期: 4月30日 春学期:9月30日 | CEFR: B2-C1レベル以上, IELTS: 6.5以上, iBT: 100以上, PBT: 575以上 | 有・リスト | スウェーデン語学習可 |

【締切】随時申込可

※ ただし、各大学が設定している推薦(申請)締切を起点として2,3月・8,9月の長期休暇を除く6週間前までに申込むこと。

※留学希望時期の1年前までに相談または応募すること。

※留学情報は現地大学の状況により毎年更新されるため、応募者本人が公式ホームページで確認する必要があります。

【応募書類】 応募書類提出先:人文社会科学系事務部学務課法学担当

1.申請書(「海外派遣留学申請書」)・・・人文社会科学系事務部学務課法学担当にて配布

2.外国語能力を証明するもの(TOEFL等スコアシートの写し)

英語能力の目安:TOEFL iBT 80 、TOEFL 550

3.成績証明書

※学内申請時にはTOEFL-ITP等も可(但し、後日TOEFLを受験することを条件とする。)

【選考方法等】

・上記書類を提出後、国際交流委員会による面接にて推薦の可否を決定。

※面接日時は、後日指示する。

・推薦者については、別途提出書類を指示する。留学可否の最終判断は、相手先大学が行います。

【その他】

・留学が確定したら、「留学願」と「入学許可書(写)」を人文社会科学系事務部学務課法学担当へ提出すること。

〈問い合わせ・申請先〉

人文社会科学系事務部学務課法学担当(人文社会科学系事務部内)

※修士課程ダブル・ディグリー協定校については別途掲示しています。

留学体験記

2022年度 武丸 奈月(法学部GVプログラム4年、留学当時)

私は学部4年の9月から、法学部の学部間留学協定校である、Leibniz Universität Hannover( ハノーファー大学)で半年間の留学生活を送りました。島国の日本とは異なり、他国と隣接していたり、移動が自由であったりするヨーロッパでの留学生活では、数多くのことを学ぶことができました。

ドイツ語集中講義のクラスメイトとの集合写真

この留学の目的は大きく3つありました。1つ目は、旅行では得ることができない留学先の文化や宗教、その国ならではの慣習を知ることです。最も驚いた慣習を1つあげるとするならば、日曜日に掃除機をかけたり、洗濯機をまわしたりすると、警察に通報されうるということです。実際に現地で過ごすことで、様々な側面において日本と比較し、日本を客観視する機会が得られました。特に、お互いの文化や生活様式について友人と話すことで異なる価値観を得られて面白かったです。こういった経験を通して、物事を多面的に見る力が大きく向上したと思います。また、多様な方々と交流する中で、自分とは異なる意見も一度聞き入れてみる、といった柔軟性が身についたと思います。

2つ目は、ヨーロッパで法律を学びたかったからです。比較法の授業をとっていたのですが、講義に参加している十数カ国の国籍の学生達と各国の法律について比較できたのは、留学ならではの経験でした。また、グローバルクラスというアメリカやトルコ、ヨーロッパの国々の大学が参加するコロキウムがあり、受講しました。毎回異なるトピックについて、欧米の法律を比較し議論するというものでした。初めは、海外の学生の活発な議論に圧倒されてしまいました。しかし、発言するために毎回予習を入念に行い、回を重ねるごとに発言数を増やすことができたことは、自信につながりました。

大学主催イベント・インターナショナルディナーにて

3つ目は、語学力向上です。ドイツ語を全く学んだことのなかった私でしたが、せっかくドイツにきたのだからと思い、ドイツ語に挑戦してみました。はじめに、Leibniz Universität Hannoverに留学する方がいたらぜひおすすめしたいインテンシブコースを受講しました。これは、セメスターが始まる前に開講されるのですが、1か月間毎日ドイツ語を学ぶプログラムです。ここでたくさんの友人ができましたし、セメスターが始まる前にドイツでの生活に慣れることができました。セメスターがはじまってからもドイツ語学習を続け、はじめてレストランで注文ができたときの嬉しさを鮮明に覚えています。講義外では、言語交換活動であるタンデムに参加し、言語を教えあうだけでなく、ドイツビールをのみにつれていってもらったり、一緒に日本料理をつくったりと文化も共有しました。

クリスマスマーケットにて

この留学で得ることができたすべての経験は私にとってかけがえのない宝物です。貴重な経験をさせてくれた友人、家族、そして、この交換留学プログラムに感謝の気持ちでいっぱいです。

2022年度 藤原 涼(法学部3年、留学当時)

私は昨年8月より大学間交換留学としてシンガポール国立大学(以 下NUS)へ1年間ほど留学しました。留学を行うことで自身の視野が 広がり多くの学びを得ることが出来たと確信しております。授業と寮 生活の二つに分けてお話します。

寮内スポーツイベント

まず授業についてです。 NUSは世界有数の大学で最 新の世界ランキングだとアジ ア1位、世界第8位となってお ります。留学生の割合も非常 に多く、ヨーロッパをはじめ 世界各国から学生の集まる 国際色豊かなキャンパスでし た。授業の形式はLecture(教授からの説明を聞く授業)とTutoria(l 教 授やTA、学生とディスカッションやグループワークを行う双方向の授 業)の二つがセットとなっております。Tutorialでは、英語力の無い私 にとって、ディスカッションやグループワークで意見を求められ発言 することは大変でした。しかし、自分の意見を英語で伝え相手の意見 を英語で聞くのは貴重な経験となりました。また「日本人」として現代 日本の政治や文化問題を聞かれることが日本にいるとあまりない為、 聞かれた際は自分がいかに日本に対して無知であるかと同時に日本 人であるという意識が希薄であったかを痛感させられました。授業で は、シンガポールについて多様な視点から学びました。文化、政治、経 済、民族、歴史など一国を多様な視点から学ぶことによってその国を 立体的に捉えることができ、知識の体系化を行うことが出来ました。

キャンパスの様子

寮生活も非常に実りある体験となりました。私はシンガポール人の 多い大学内の寮に住んでいました。日本の寮との大きな違いは、寮で のイベントの多さと寮のコ ミュニティが強いことです。学 生が自主的にイベントを主催 しており、スポーツ大会やコ ンサート、クッキー作り体験 など様々なイベントが寮単位 で行われております。更に寮 内でもいくつかのグループに 分かれておりそのグループご とでもイベントが行われておりました(ハリーポッターの寮生活をイ メージされると分かりやすいかと思います)。寮のおかげで友人も沢 山でき疎外感を感じることが無かった為、寮生活が送れて本当に良 かったと思います。

最後に留学を行った感想を軽く述べて締めたいと思います。留学を 行うことは非常に物理的、精神的に大変であることは否めません。特 に日本人にとって言語的ハードルが大きいことは事実です。しかし、 留学を行って後悔したと言っている人を私は聞いたことがありませ ん。私も留学生活は大変なこともありましたが楽しい思い出ばかりで 忘れられない一年となりました。九州大学では様々な行先、プランが 整っています。大学生になったら是非挑戦してみてください。それでは 大学でお会いする日を楽しみにしております。

日本人学生主催の現地学生と日本人学生の交流会

2019年度 廣瀬 梨早(法学部GVプログラム3年、留学当時)

学部3年の9月から、法学部の部局間留学協定校であるSciences Po Bordeaux(ボルドー政治学院)で1セメスターの留学をしました。実質3ヶ月半という短い期間ではありましたが、数多くの経験をすることができました。

ボルドー政治学院はフランス南西部のボルドー市に位置しています。留学生向けには英語とフランス語2つのコースがあり、私の所属していた英語コースEnglish trackでは講義は英語で開講され、希望者はFrench track向けの講義も履修可能です。私は大学でフランス語を第二外国語として学ぶなかでその文化に関心を持ち、フランスへの留学を希望すると同時に、学術的な面では英語能力を伸ばしたいと考えていました。そこでこのEnglish trackの存在を知り、ボルドー政治学院を留学先に決めました。

留学生一同、キャンパスにて

講義については、いわゆる留学と聞いてイメージされるアクティブな授業形態とは異なり、大人数で教授の話を聞く日本の大学と似た形式のものが多かったです。特に面白かったのは国際政治の授業で、現代社会で起こっている事象を政治学の歴史と学説に基づき分析することができました。他にも政治人類学やメディア学など色々な講義があり、専攻以外の分野へも関心が広がりました。また、友人と挑戦したフランス語開講の憲法は、英語と日本語の助けを借りなければ理解は難しかったですが、専門的な用語に触れつつ、自国の憲法に影響を与えた法をその土地の言語で学ぶ貴重な経験となりました。

フランスではストライキが多く、頻繁に止まる交通網や市街で遭遇するマーチと共に生活してみて、権利の主張が行動として根付いている文化を肌で感じることができました。こうした発見や出会いが、今後どのような環境で仕事や生活をしていきたいか再考させてくれたのも、留学を通しての大きな収穫です。

バディとのラクレットパーティー

九州大学で、私はJTWというプログラムのチューターとして留学生のサポート活動をしていたのですが、ボルドー政治学院では学生団体主導で現地学生がバディとなって、諸手続の補助に始まり、パーティーを開いてくれたこともありました。チューターをしていたことで、これら

のサポートをただ受け取るのでなく、次に自分が留学生を受け入れる時にどう生かそうとい

う視点で捉えられたのはよかったなと感じています。またチューター時代の友人とボルドー

や旅行先で再会し、家族での朝食に招待してもらったり、実家に宿泊させてもらったりと、より現地の生活に近い体験もできました。友人とその家族、そして私をこの留学に導いてくれたチューター活動と交換留学プログラムには感謝でいっぱいです。

ドイツでJTWの学生と再会

2019年度 周 礼旻、法学部GVプログラム4年(留学当時)

私は、学部4年の4月から、法学部の部局間留学協定を利用して、ドイツのハノーファー市にある「Leibniz Universität Hannover(ハノーファー大学)」で12ヶ月間、留学生活を送りました。この学校への留学を決めた理由は、もちろんヨーロッパを多方面で牽引しているドイツにて国際法を学んでみたいという好奇心もありましたが、何よりここでは「情報法」という比較的新しい法分野における研究が盛んだったので、テクノロジーが加速度的に発展するこれからの社会における法とはどういう姿をしているのかを探る最適な環境であると感じたからです。

案の定、開講されている授業はどれも面白いものばかりで、特に「International Private Law and the Internet」や「Data Protection in the age of Artificial Intelligence」といった授業では、個人情報の保護が基本的人権の尊重と同義であると位置付けたうえでインターネット上のあらゆる交流における法秩序を模索しているヨーロッパの現状に大変驚きました。このように、日本と海外(この場合はヨーロッパ)における法を比較できることも留学の醍醐味の一つだったなと振り返っています。

留学で特に印象に残っているのが、夏休みの間にハノーファー大学が開催する3週間のサマースクールです。ここでは、情報法に関連した法についてのレクチャーが毎日朝から夕方遅くまで行われ、ヨーロッパ各地から集まってきた大学院生や現役弁護士と共に時間の許す限りぶっ通しで議論をするという体験をしました。授業以外でも、参加者みんなで集まってビールを片手に朝まで将来について語ったり、それぞれの母国の伝統料理を持ち寄ってピクニックをしたりと、有意義という言葉で片付けるには惜しいほど充実した時間を過ごすことができたと感じています。これらの経験を通して、これまで以上に情報法に対する学術的な興味が深まり、遂には大学院に進学し研究をしていこうと決意するに至りました。この一年間の価値は計り知れません。

生活面でも多くの気づきを得ました。特に日本とドイツのライフスタイルの違いは明確で、日本は「住みやすいけど生きづらい」印象でしたが、一方でドイツは「住みづらいけど生き心地が良い」という印象を受けました。生活上多少の不便を被ってもそれに文句を言わず互いを許し合う文化の基では、人間関係がギクシャクすることもあまりないのかもしれません。住みやすさと生き心地の良さは必ずしもトレードオフの関係にはないとは思いますが、1年間留学するなかで個人的に強く感じた点です。

この1年間の留学は、学業的にも人生経験としてもかけがえのない体験でした。やはり冒険を通して得るものは大きいですね。

2018年度 荒岡 草馬、法学部GVプログラム4年(留学当時)

私は、学部4年の4月から、法学部の部局間留学協定を利用して、ドイツのミュンスター市にある「ヴェストファーレン・ヴィルヘルム大学(ミュンスター大学)」で10ヶ月半、留学生活をおくりました。

留学先にドイツを選んだ理由としては、主に①日本とドイツの法体系が類似していること、②ドイツでは、私の研究テーマである情報法に関する議論が進んでいたこと、③学部1年次にゲッティンゲン大学とのシンポジウムに参加してドイツに興味を持ったこと、などがありました。

当初私は、ドイツ留学をするにもかかわらず、ドイツ語に関する知識がほとんどありませんでした(第2外国語は韓国語でした。)。そのため、留学生活が始まったばかりの頃は、街中にある看板の意味が分からない、バスの運転手と意思疎通ができないなどのトラブルに遭遇することがしばしばありました。

幸いミュンスター大学では、留学生向けに英語の授業が開講されており、ドイツ法に関する入門科目に加え、国際法や英米法などの講義を受講しました。悔やまれるのは、もしドイツ語ができれば、現地学生と同じ専門科目が履修できたという点です。そこは、次回以降の課題にしたいと思っています。

ミュンスター大学には、情報法に特化した「情報通信メディア研究所(ITM)」があり、その所長であるトマス・へーレン先生に、私の研究テーマについてアドバイスを頂くことができました。また、ITMには情報法関連書籍を集めた専用の図書館もあり、空き時間にはそこでドイツの公共放送に関する資料を収集することもできました。

1年を通して多くの学びがありましたが、生活面でもたくさんの刺激がありました。まず、来てばっかりの頃に驚いたのは、ドイツでは日曜祝日に全ての店や施設が休みになるということです。日本のようにコンビニがそこかしこにあるわけでもなく、休日は誰もが家族や友人と過ごすので、休日中に食材が足りなくなったときは大変でした。

一方で、休日や長期休暇の間は、ドイツ国内外の様々な都市に赴き、同じヨーロッパでも国によって文化や習慣の違いがあるということを知ることができました。このように、比較的安価に、かつ、短期間で多くの国を回れることは、ヨーロッパに留学する何よりの特権だと思います。

ドイツ留学を通して、私の視野や価値観は大きく変わりました。今後自らの進路を歩むにあたって、この留学で得た経験は必ずプラスに働くと信じています。ぜひ、現役大学生の皆さんにも大学在学中に海外経験を積み、新たな発見をして抱きたいと思います。

2017年度 山下 萌子、法学部GVプログラム3年(留学当時)

私は、九州大学の留学プログラムの支援を受け、2017年9月から1セメスター、フランスのボルドー政治学院に留学しました。

フランスに到着した初日に、寮までの道を尋ねても早口のフランス語を聞き取れず、なかなか寮へたどり着けないという苦い洗礼を受けましたが、ボルドーの歴史漂う街並みやぶどう畑の壮大な風景は世界遺産都市にふさわしい素晴らしいものでした。

私の通ったボルドー政治学院は、周囲に多くの大学があり、学生が多く、人も親切で治安も良く暮らしやすい環境でした。授業は、法哲学、法学史、西洋史、国際問題等を受講しました。留学生向けに開講されている英語のクラスを受講したものの、慣れないうちは苦しく感じました。

また、ボルドー政治学院は専門知識を学ぶグランゼコールの機関であるため、現地学生はもちろん、世界各地から集まる留学生の知識や思考レベルがとても高く、特に日本と授業形式の異なるディスカッションの場面では、自分の考えをはっきり主張する彼らとの実力差を痛感しました。ヨーロッパでは、バス停でバスを待つ人同士が政治や社会問題を話題に議論をする光景が当たりまえの文化であるらしく、普段、論戦することに慣れていない私は、自分の無知や未熟さに劣等感を抱き、今までの学問に対する姿勢を大いに反省しました。このような学業面での苦労は、留学前から覚悟していてもやはり身につまされるものがありました。

生活面においては、日本ではありえないと思うことに多々遭遇しましたが、日本のあたりまえが通用しないのでとにかく、自分で行動あるのみ、という姿勢でポジティブ思考で突き進みました。本来、心配性で用心深い性格なのですが、留学中は新しい自分に出会えた気がしました。

留学の目標の1つに、フランス人の友人を得ることを掲げていたため、日本語授業のサポートのボランティアを務めたり、パーティーに参加するなど積極的に活動し、フランス人と交流する機会を増やしました。その甲斐あって、多くの友人ができ、授業後にボーリングやスケートをして遊んだり、食事やお酒を共にして非常に楽しく過ごしました。さらに、休日には留学生仲間でヨーロッパの国々を旅したり、週末には劇場に足を運んだりと刺激的な経験をしました。この人脈は、留学で得た貴重な財産となりました。

留学をすることは大学入学時から漠然と決めていました。その頃は立派な目標を持っていたわけでもなく、単に海外の大学に行ってみたいという好奇心からでした。こうして留学をしてみて、想像以上の様々な経験をし、留学を通じて多くのことを学びました。留学の最大の魅力は多様性を肌で感じられることです。異文化の環境の中で共に学び生活する留学を通じてこそ、様々な価値観を受け入れる寛容さを培うことができるのだと思います。異文化を理解し受け入れる寛容さが国際社会で求められているのです。

振り返ってみると、留学は私の大学生活の中で1番のチャレンジでした。戸惑い苦しみながらも、自分の成長を図る充実した半年間にすることができました。私はこの留学で学んだことを教訓とし、法学府国際コースへと進学し、国際社会で通用する人材になるべく学業に励むつもりです。

限られた大学生活をより充実したものにするためにも、是非、留学にチャレンジしてみてください。

留学に関するFAQ

Q 留学先は、交流大学一覧ページの大学・学部に限りますか?

A 交換留学とは、九州大学が海外の大学と締結した学生交流協定に基づき、1学期から1年以内の期間で締結先大学に留学する制度です。交換留学には大学間交換留学(大学間交流協定校への留学)と、部局間交換留学(部局間交流協定校への留学)がありますが、法学部ホームページで紹介している内容は後者です。大学間交換留学についてはこちらへ。

| 交換留学の種類 | 協定 | 対象 | 相談窓口 |

| 大学間交換留学 | 大学間学生交流協定 | 全学の学生 | 国際部留学課 |

| 部局間交換留学 | 部局間学生交流協定 | 当該部局 (学部・学府)の学生 | 所属学部・ 学府の学生係 |

私費留学も可能ですが、交換留学の場合、留学期間中は在学扱いとなり、九州大学に授業料を納めていれば、留学先大学では授業料を徴収されません。また、留学先大学で取得した単位は帰国後、所属学部・学府に申請し、認められれば九大での単位として取り扱うことができます。

Q 部局間交流協定校についてどのように調べればいいですか?

A 部局間交流協定校別留学情報一覧のページに海外大学の留学情報を掲載しています。留学情報は現地大学の状況により毎年更新されるため、応募者本人が公式ホームページで確認する必要があります。

Q 実際に留学した人の体験を知りたいのですが?

A 法学部の留学ウェブページ、法学部パンプレット、GVプログラムのホームページなどで留学生の体験記が掲載されていますので、そちらをご覧下さい。また留学経験者に直接聞きたいことがあれば学務課法学担当にご連絡下さい。

Q 交換留学の選考基準はありますか?

A 部局の推薦には、(1)海外派遣留学申請書(教務課法学担当で配布)、(2)外国語能力(TOEFL iBT80相当の語学能力)を証明するもの、(3)成績証明書を提出する必要があります。書類提出後、国際交流委員会による面接にて推薦の可否が決定します。留学先から要求される語学能力や成績などの条件は、部局間交流協定校別留学情報一覧をご覧ください。不明な点があれば学務課法学担当(jbkkyomu2la@jimu.kyushu-u.ac.jp)へご相談下さい。

Q 交換留学をしたら卒業が遅れますか?

A 留学期間は、九州大学の在学期間に算入しますので、4年間で卒業することが可能です。ただし、卒業に必要な単位を4年間で修得することが条件です。また、留学先大学で取得した単位が認められて九大での単位として取り扱うことができるか事前にご確認ください。

Q 交換留学の滞在形式はどうなりますか?

A 留学先によりますが、先方大学の学生寮、または先方大学と契約を締結した外部施設、ホームステイとなることもあります。各大学の公式ホームページを確認下さい。